耐震ロック 解除

耐震ロック(ラッチ)の解除方法

こんにちは!キッチン取付け隊です☆

皆さん、9月1日は何の日かご存知ですか?

答えは、「防災の日」です。

防災の日とは、『国民が台風や高潮、津波、地震などの災害についての認識を深め、これを対処する心構えを準備する日』とされています。

さて、今回のコラムは防災の日にちなんだ内容「耐震ロック」です。

耐震ロックとは何か?や、耐震ロックが働いたときの解除方法についてご紹介していきます。

耐震ロックってなに?

耐震ロックとは、地震が発生したときに扉が開いて中の物が落ちてこないようにするために扉を自動でロックする装置のことです。

キッチンの吊戸棚やカップボードなどに扉の上部に取り付いていることが多いです。

地震が起こると震度5弱くらいから吊り下げている物は大きく揺れ、棚にある収納物が落下し始めます。

上部の棚に皿やグラスなどの割れやすい物を収納していると、頭上に落下して怪我に繋がる恐れもあります。

その危険から守るために、近年販売されている吊戸棚には耐震ロックが標準でついてることが多いのです。

耐震ロックを解除するには

もし地震が起きて耐震ロックが働いた場合、揺れが収まると自動でロックが解除される製品もありますが、ご自身でロックを解除する必要がある製品もあります。

耐震ロックの解除方法をご紹介していきます。

【耐震ロックが働いた時の解除方法】

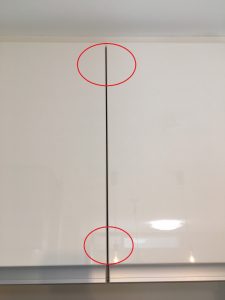

扉の取っ手のあたり、もしくは扉の上部(画像の赤い丸をした辺り)を強めに押してください。

カチッと音がしてロックが解除されます。

【上記の方法で開かなかった場合】

製品によっては解除の方法が異なりますので、上記の方法で開かなかった場合はこちらを参考にしてみてください。

LIXILの吊戸の耐震ロック解除法

Panasonicの吊戸の耐震ロック解除法

タカラスタンダードの吊戸の耐震ロック解除法

トクラスの吊戸の耐震ロック解除法

ロックの解除方法はシステムキッチンの取扱説明書に記載されています。

地震が起きてから慌てなくてもいいように、事前にロックの解除方法は確認しておくと安心ですね♪

耐震ロック(ラッチ)のまとめ

いかがでしたでしょうか?

日本はとっても地震が多い国です。

地震が起こりうることを想定して事前に様々な備えをしておく必要があります。

比較的近年の吊戸棚には耐震ロックが標準でついていることが多く、新築で家を建てたり、リフォームを行って、自分のキッチンに耐震ロックがついていることを知らなかった!という方もいらっしゃいます。

家族を災害から守るための「耐震ロック」が付いているか?や、ロックが働いたときの解除の方法を再度確認しておきましょう。

耐震ロック(ラッチ)を後付けするには

耐震ロック(ラッチ)がお使いのキッチンに装備されていない場合、DIY(自分)で取り付けてみたい!という方限定で商品の販売をしております。

『システムキッチン 耐震ラッチセット』

販売価格 ¥1,900(税別)

別途送料 ¥1,000(税別)

※価格は2023年1月時点でのものです

●地震の際に扉を自動でロックして中身の落下を防ぎます。

●揺れると自動的に扉をロックします。

ショップページ

楽天市場店 ・ Yahoo!ショップ

<確認事項>

※耐震ラッチ本体と耐震ラッチ受け金具のセット(取付けビス付き)

※扉1枚につき、1セット必要です。

※キャビネットの設置状態や収納状態、建物の構造、階数により

地震の大きさや性質によっては性能を十分に発揮しない場合があります

※取付け方で、ロックがかからないこともあります

※高所作業のため、気を付けて行ってください

『 パナソニック 後付け耐震ロック』

●万一の地震の際に、揺れを感知して自動的に扉をロック。収納物の落下を防ぎます。

■SU10RGTN5 5個入

販売価格 ¥5,400 (税別)

別途送料 ¥1,000 (税別)

※価格は2023年1月時点でのものです

ショップページ

■SU10RGTN1 1個入

販売価格 ¥1100 (税別)

※別途送料 ¥1,000 (税別)

ショップページへ

<設置条件とご確認事項>

●地質、建物の構造、階数、ユニットの使われ方などにより、性能を十分に発揮しない場合があります。

●扉の仕様によっては取り付けできない場合があります。

●ロックを解除する場合は「カチッ」と音がするまで取っ手または扉の上部を強く押してください。

●フロアユニットには取り付けできません。

●他社キッチンでは取り付けできません。

キッチン取付け隊ではビルトイン機器の販売や、取付工事も承っております。

今までの施工事例をブログ形式で掲載しておりますのでご覧ください。

キッチン取付け隊の施工事例>>

メールやお電話、LINE@でもお見積り可能ですのでお気軽にご相談くださいね。

お問合せ・お見積もりのご依頼はこちら>>

LINE@でお問い合わせ>>

施工対応エリアについて↓↓

SNSフォロー割引やってます☆

ネットショップも参考にご覧下さい↓↓

同時吸排 レンジフード

同時吸排レンジフードとは?

こんにちは!キッチン取付け隊です☆

今日もいいお天気です

毎日天気がいいと、部屋中の窓を開けて思いっきり換気すると気持ちいいですよね。

換気を行うことで室内の湿気を排出し、カビの防止に効果があります。

新鮮な空気を取り込むことでリフレッシュ効果もありますね。

さて、今回のコラムは同時吸排タイプのレンジフードについてです。

普通のレンジフードと何が違う??詳しくご紹介していきます!

同時吸排とは

通常のレンジフードは排気しか行わないのに対し、同時吸排タイプのレンジフードは給気も同時に行ってくれるのが特徴です。

排気を行うには排気と同じ量の給気量を得る必要になるため、充分に給気ができていないと排気も充分に行うことができません。

また、排気だけを行うレンジフードだと室内の空気が全てレンジフード側に流れ込んでしまい、空気の流れを大きく変えてしまいます。

ですが、同時吸排レンジフードだとキッチンで給気と排気が行えるので家全体の換気に影響しなくなります。

どういう家に向いてる?

同時吸排レンジフードは高気密住宅に向いています。

■高気密住宅とは

高気密住宅とは、隙間の少ない気密性の高い家のことです。

省エネ住宅として人気のある高気密住宅は、外の気温の影響を受けにくいので室内温度を一定に保つことができ、暑い夏も寒い冬も空調の効きがよくなるので、光熱費を抑えることができます。

高気密住宅のような隙間の少ない高気密住宅だと、外の空気を十分に取り込むことができず、吸い込み不良、異音、隙間風の音が大きい、室内の気圧が下がって扉の開閉に支障が出る場合があります。

このような住宅では、排気と同時に外から新鮮な空気を取り入れることができる同時吸排タイプのレンジフードがおすすめなのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

高気密住宅は長期優良住宅として評価され年々増えてきています。

今お住まいの家が高気密住宅の方、レンジフードの吸い込み量は十分ですか?

なんだか頼りないと感じているのであれば、もしかしたら給気不足が原因かもしれません。

次のレンジフードは同時吸排タイプはいかがでしょうか?

キッチン取付け隊ではレンジフードの販売や取付工事を承っております。

今までの施工事例をブログ形式で掲載していますのでご覧ください。

キッチン取付け隊の施工事例

メールやお電話、LINE@でもお見積り可能ですのでお気軽にご相談くださいね。

LINE@でお問い合わせ

パーティーシンク キッチン

パーティーシンクとは?

こんにちは!キッチン取付け隊です☆

皆さん体調はいかがですか?

朝からとっても気温が高いのでグッタリしてしまいますが、今日も元気に頑張りましょう♪

さて、今回はセカンドシンクについてのコラムです。

皆さんは「パーティーシンク」って聞いたことありますか?

パーティーシンクとは

パーティーシンクとはメインのシンクとは別にもうひとつ設置する小さめのシンクのことで、お酒を作ったり、ワインを冷やしたり、食事前の軽い手洗いをするのに便利で、たくさんの人を家に招いてパーティーをするときにはとっても活躍します。

また、シンクがふたつあることで調理中の洗い物を置いたり、野菜を水にさらしたりするのに使えるので調理作業をスムーズに行うことができます。

パーティーシンク用の水栓

各メーカーからパーティーシンク用の水栓が販売されており、シンプルな作りで小ぶりな見た目です。

シンクが小さいので水栓は懐が深いグースネック水栓を選ぶと使いやすいですよ。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

リビング・ダイニングが広いお家にはパーティーシンクがあると便利ですね♪

リフォームや家を建てるご予定のある方などキッチンプラン計画中の方で、パーティーシンクが気になる方はぜひご相談くださいね。

キッチン取付け隊ではシステムキッチンの販売と設備機器の取付工事も承っております。

今までの施工事例をブログ形式で掲載しておりますのでご覧ください。

キッチン取付け隊の施工事例

メールやお電話、LINE@でもお見積り可能ですのでお気軽にご相談くださいね。

LINE@でお問い合わせ

タッチレス水栓 停電

タッチレス水栓なのに停電したら?

こんにちは!キッチン取付け隊です☆

先日水回りの大掃除を行いました

毎日触れている水栓には手アカや水アカがたくさんついてたのでピカピカに磨いて気持ち的にもスッキリしました。

さて、今回のコラムは停電時のタッチレス水栓の使用についてです。

電気が使えなくなったらセンサーが反応しなくなる?!

その際の対処法についてご紹介していきます。

タッチレス水栓のしくみ

水栓に触れなくても吐水・止水ができる便利なタッチレス水栓。

お肉を切ったあとの汚れた手を洗いたいときに水栓を汚さず吐水・止水ができるので非常に助かる便利機能ですよね。

しかし、タッチレス水栓は電気をつかって動くので、災害時に電気が止まってしまったときはどうなるのでしょうか?

停電した時の対処法

もし停電してしまっても、応急処置として一時的に手動に切り替えて使用することができますのでご安心ください。

手動操作に切り替える方法をご紹介していきます。

■水栓にレバーハンドルがついている機種の場合

①シンクの下のキャビネットを開ける。

②電源ボックス付近にマイナスの形をした手動弁があるかを確認する。

③手動弁にクリップがついている場合はクリップをずらし、手動弁を右いっぱいに回す。

これで、センサーに関係なく水栓についているレバーハンドルで吐水・止水を行うことができます。

■水栓にレバーハンドルがついていない機種の場合

①シンク下のキャビネットを開ける。

②電源ボックスの手動ハンドルを回して、吐水・止水を行う。

こちらの方法は故障時や停電時のみの応急対応時として行ってください。

メーカーや機種によっては少し方法が異なる場合がありますので、お使いの水栓の取扱説明書を確認するようにしてください。

LIXIL製 JF-NB464SX(JW)

LIXILから乾電池式タイプのセンサー水栓も販売されています。

単一電池2本で寿命はなんと1年間!

電源工事不要なので手軽に設置できますし、停電時が不安で導入を迷っていらっしゃる方は一度検討してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

センサーのついた水栓はとても便利ですが、停電時や故障時は慌ててしまいますよね。

応急処置として手動でも操作が可能ですのでご安心していただき、手動への切り替えの操作方法を再度確認しておくようにしてください。

キッチン取付け隊では水栓の販売だけでなく取付工事も承っております。

今までの施工事例をブログ形式で掲載しておりますのでご覧ください。

キッチン取付け隊の水栓の施工事例

キッチン取付け隊の浄水器の施工事例

メールやお電話、LINE@でもお見積り可能ですのでお気軽にご相談くださいね。

お問合せ・お見積もりのご依頼はこちら>>

施工対応エリアについて↓↓

SNSフォロー割引やってます☆

ネットショップも参考にご覧下さい↓↓

水栓 タッチレス ハンズフリー

タッチレス水栓とハンズフリー水栓の違い

こんにちは!キッチン取付け隊です☆

昨日はボーっとしていて食洗機に洗剤を投入せず運転させてしまいました

全然汚れが落ちていなかったので洗剤はやっぱり必要なんだなぁとしみじみ思いました(笑)

さて、今回はタッチレス水栓とハンズフリー水栓の違いについてです。

一見同じような見た目なので区別がつきにくいですが機能面で明確な違いがあるのです!

タッチレス水栓とハンズフリー水栓

|

|

| LIXIL製 タッチレス水栓 |

LIXIL製 ハンズフリー水栓 |

皆さんはタッチレス水栓とハンズフリー水栓の違いはご存知でしょうか?

見た目はよく似ている2つの水栓ですが、実は機能面で大きく違いがあるのです。

タッチレス水栓の特徴

LIXIL製タッチレス水栓

タッチレス水栓

水を出したいとき、止めたいときにセンサーに手をかざし、吐水・止水を行います。

水栓本体に触れることなく、水栓上部についているセンサーに手をかざすだけで吐水・止水の操作をすることができます。

洗剤の泡が付いた手や、お肉を切ったあとの手でも、水栓を汚さず手を洗えるので助かります。

濡れた手で触れないので水垢や手垢がつきにくいのも嬉しいですね。

ハンズフリー水栓の特徴

LIXILハンズフリー水栓

ハンズフリー水栓

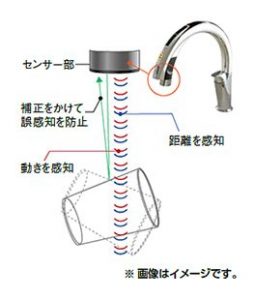

吐水口についているセンサーが物や手の位置と動きを感知して、吐水と止水を自動で行います。

ハンズフリー水栓には吐水口部分にセンサーがついているので、吐水口に手や洗いたい食器をもってくるだけで簡単に吐水することが可能です。

水を出したいときは手を吐水口のセンサー付近にかざし、水を止めたいときは手をセンサー付近から離すだけでOK。

タッチレス水栓と比べると、吐水口付近の動きで吐水・止水の操作が可能なので、手を水栓上部のセンサーにかざす必要がありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

共通するのは水栓に触れなくても吐水ができるというところですが明確な違いは、

タッチレス水栓は「センサーに手をかざすと吐水ができる」、ハンズフリー水栓は「吐水口に物や手をもってくるだけで吐水ができる」ということを覚えておいてください♪

キッチン取付け隊ではキッチン水栓の販売や取付工事も承っております。

今までの施工事例をブログ形式で掲載しておりますのでご覧ください。

キッチン取付け隊の水栓工事の施工事例を見る

キッチン取付け隊の浄水器工事の施工事例を見る

メールやお電話、LINE@でもお見積り可能ですのでお気軽にご相談くださいね。

LINE@でお問い合わせ

![]()